第91回支援者のつどい 【話題概要】

第1部令和3年5月28日(金)、ZOOMによるオンライン形式にて「第91回支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

<参加者>順不同

中間支援団体 2団体

米沢市社会福祉協議会

南陽市社会福祉協議会

長井市社会福祉協議会

寒河江市社会福祉協議会

山形市社会福祉協議会

酒田市社会福祉協議会

山形県社会福祉協議会

山形市避難者交流支援センター

山形県復興・避難者支援室

福島県避難者支援課

山形大学人文社会科学部インターン

参加者数:19名(13団体)/スタッフ2名 計21名

■第1部 情報提供■

「東日本大震災・原発事故~10年目以降の原発ADR制度~」

提供者:原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)

(文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室)

室長補佐 検事 北迫 恵子氏

室長補佐 弁護士 石原 弘隆氏

・ADRセンターの概要

・当センターでは原発被災者の賠償請求の和解・仲介を担う国の機関として活動 してきた。

・賠償金の額に納得がいかない場合、ADRや訴訟を選ぶ。

・裁判の場合は裁判所が判断するが、ADRは仲介委員(弁護士)が判断する。

・裁判は中立・公平に判断がなされる。ADRも中立・公平に和解案の判断がされるが、被災者に寄り添って手続きがなされる。

【ADRセンター解説:「被災者に寄り添って」を分析すると、センターの手続・審理については処分権主義・弁論主義が排除されており、職権で被災者に聴き取り調査などの補充が行われるので、結果として和解案も被災者に寄り添ったものが多いということかと思います。】

・約8割で和解が成立している。

・ADRセンターの役割は、調査官が電話・書面などで双方の事情聴取をし、話し合いで解決を目指す。

・ADRセンターには約100名の調査官(弁護士)が所属している。

ADR制度の特徴

訴訟よりは手軽にできる。

弁護士に相談しなくても利用可能

申立ては無料(通信費・コピー代等の実費のみ個人負担)

手続きは非公開で、他人に知られることはない

裁判のような証拠資料など、資料が完全に揃ってなくても申立てが可能

過去に打ち切りや取り下げになった事案でも再申し立てが可能

途中で手続きをやめたい時には自由にやめられる。

申請件数について

・ADRセンターは平成23年(2011年)8月に発足。9月から申立て受付を開始した。

・令和2年12月末現在で26,407件(113,511人)の申立てを受けた。

・ピーク時の平成26年(2014年)には5,217件の申立てがあった。

・10年目の今年は4月末で616件と、申立て件数が急増した。3月だけで290件あった。

・令和3年4月末現在で27,023件の申立て、和解成立は20,763件(約80%)であった。

・和解案提示まで平均10か月かかるが、半年程度で和解する事案も少なくない。

申立書の書き方について

・申立書はセンターHPからダウンロードや郵送で入手できる

・申立書は様式が決まっているわけではなく、司法書士会や行政機関が用意している様式でも申請できる。

・申立ては世帯ごとに行う。

・代理人は必須ではない。もし立てる場合、弁護士以外は親族であれば認められる。

・「東京電力の証拠資料のセンターからの取り寄せに同意する」にチェックを入れてもらえると手続きがスムーズに進む。

・希望金額がわからない場合は「妥当な金額」にチェックを入れる。

・複数の避難先を経由し、覚えていない場合は「避難した」にチェックを入れる。後で調査官が聞き取りをする。

・事業者の場合、事業者用の申立書もある。

・その他、これまでの思いや知ってほしいことなどは自由記述欄に記入する。

・申立書は完璧に記載する必要はない。

・証拠資料は、手続き開始後に調査官が説明するので、申立て段階では申立書のみを送ればよい。

請求の対象について(センターのホームページ記載の個人用申立書に記載のある項目の例)

避難にかかった費用の賠償

生活費の増加分の賠償

収入がなくなった(減った)ことの賠償

営業ができなくなった、売り上げ減少などの賠償

精神的な損害の賠償

一時立ち入りで家に帰ったときの費用

所有している物の価値が下がったことの賠償

そのほかにかかった費用の賠償

申立て後のADR手続きの流れ

・申立書は3部コピーをとり、原本とコピー2部をADRセンターに送る。

・調査官から問い合わせがあるので、手元に申立書の控えを1部残しておく。

・約1か月後に担当する仲介委員と調査官が決まったことの文書が届く。

・その後、調査官が今後の手続き等について事情をお伺いする。

・その前後、東京電力の言い分が書かれた文書が届く。

・東京電力の言い分と被災者の言い分が違っていても手続きは進む。

・調査官が丁寧に事情を伺い、必要な書類もその都度連絡する。

・仲介委員が被災者と東京電力の言い分を十分に聞き、和解案を提示する。

・合意すれば和解が成立する。

・和解契約書を作成後、約2週間で指定口座に入金される。

時効について

・時効は、時効期間の経過で自動的に権利がなくなるものではない。

・東京電力が裁判で時効完成を主張したときのみ問題となる。

・東京電力側は、2019年10月30日付けのプレスリリースで「時効の完成で一律に請求をお断りすることは考えておらず、請求者さまのご事情を踏まえ、消滅時効に関して柔軟な対応をしたい」と発表している。

・ADRセンターでは、10年目以降も申請は通常通り受付け、審理を行っている。

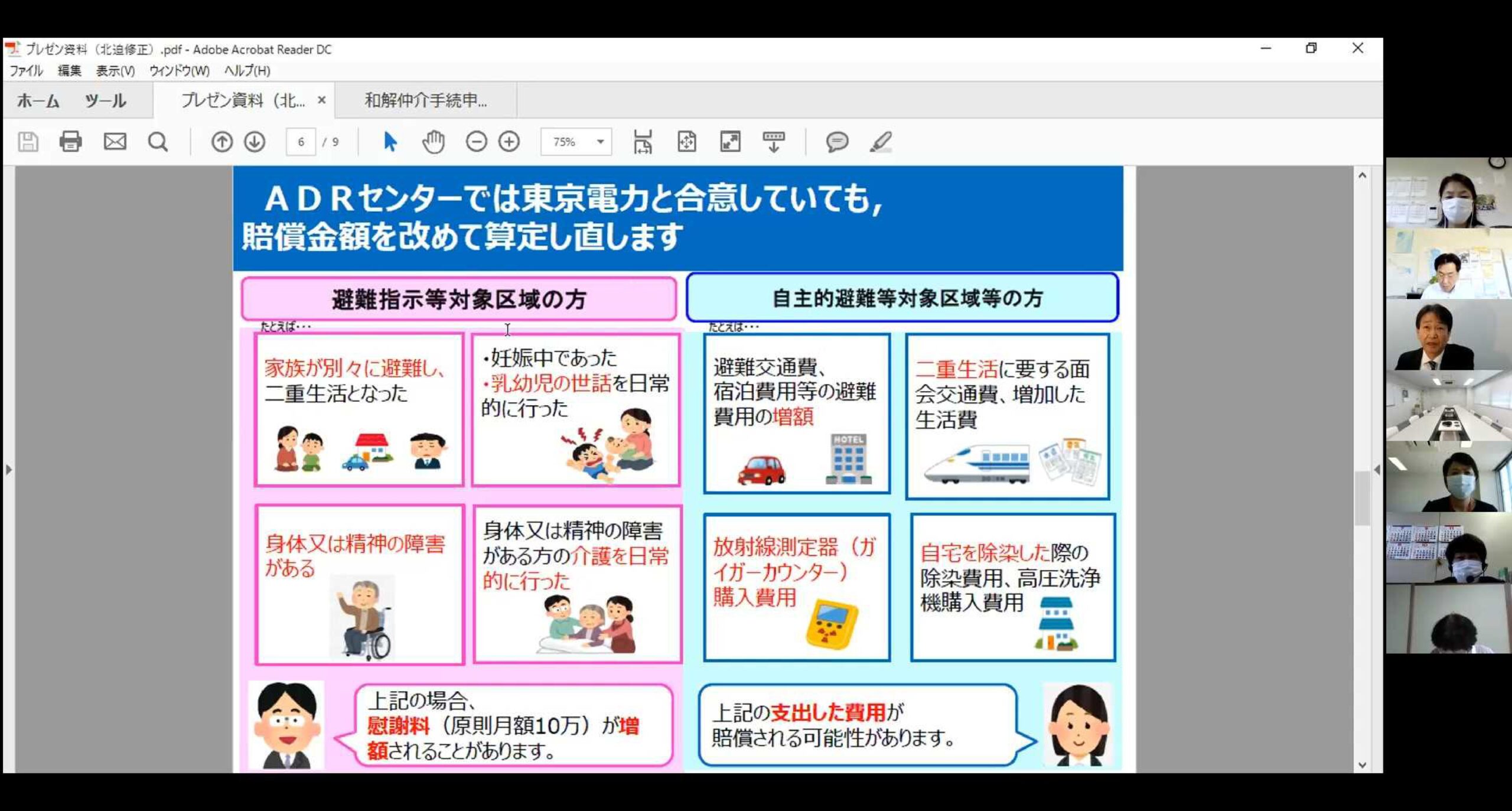

賠償金額の算定について

・ADRセンターでは東京電力と合意していても、賠償金額を改めて算定し直している。

≪避難指示区域の方≫

・月額10万円の慰謝料が支払われているが、下記のケースなど一定の事情がある場合、慰謝料が増額される可能性がある。

家族が別々に避難し、二重生活となった

妊娠中であった、乳幼児の世話を日常的に行った

身体または精神の障害がある

身体または精神の障害がある方の介護を日常的に行った

≪自主避難区域の方≫

・自主的避難区域は福島市、郡山市、二本松市、いわき市などが対象とされるが、西郷村、白河市などの県南地域や宮城県丸森町なども自主的避難区域と同様の和解案が出されたケースもある。

・費用が賠償される可能性がある費用として、下記のようなケースがある。

避難交通費、宿泊費用等の避難費用の増額

二重生活に要する面会交通費、増加した生活費、避難雑費

放射線測定器(ガイガーカウンター)購入費用

自宅を除染した際の除染費用、高圧洗浄機購入費用

・例えば避難交通費では、何か所か経由して今の避難先にたどり着いた際、経由地も含み請求の対象となる。

・避難のための宿泊費では、実家に避難したが謝礼をした、などの場合も対象になる。

・二重生活の生活費では、例えば家財道具、食費、水道光熱費、通信費など避難生活に伴って増加した費用が対象とされる。

・病院を探す費用や、子供の習い事を探す費用など、避難をしたことによって増加した出費も対象となる。

・妊婦や子供だった場合、避難生活に要した諸々の雑費が(避難雑費)として認められるケースもある。

・対象となる期間は避難をしてから平成27年3月頃までが多いが、線量、地域の状況、その他の事情により、それ以前までのケースも、それ以降も認められるケースもある。

【ADRセンター解説:いわき市からの避難の場合、平成24年春頃まで、長くても夏までと認定する場合が多いです。理由は線量が低いためです。】

・東京電力より既に和解金が支払われた場合、既払い金は控除される。

・生活費用の増加分は具体的な金額を算定するのが難しいため、目安となる金額をもとに算定して和解案を提示する。

・避難をしたことによる職場の退職や、収入がなくなった損害も対象になる。

・交通費に関しては証拠書類が難しいが、経路がわかれば概算の交通費で算出する。

・妊婦や子供の生活費増加分などは申立書に「子供が小さいので費用が余分に掛かった」など一文書くだけでも請求できる。

申立てをおすすめしたい方

・東京電力との合意額に納得していない方

・ADRを一度も利用したことがない方

・過去にADRを利用したが、和解後も避難を継続した方

例えば平成24年に一度請求したが、その後も避難生活が続いた場合、その時点から対象となる期間分が未請求ということになる。

・集団ADR訴訟で拒否されても個別申立てで和解が成立したケースもある。

【質疑応答】

Q:ADR申請を一度もしたことがない方がいる。令和3年3月で時効になると聞いて弁護士に相談したが、本人が消極的だったため途中であきらめた。再度、申立書を書いて申請できるのか。

A:ぜひ申請してほしい。弁護士がいなくても調査官が詳しく事情をお聞きするので安心して申請してほしい。

また、弁護士によっては原発賠償に詳しい人も、そうでない人もいる。時効についても東電側のアナウンスを聞いていない場合もあり得る。本人と東電の直接やり取りではなく、調査官が間に入るので安心して申請してほしい。

Q:時効は東電が主張しない限り成立しないとのことだったが、この先何年ぐらいが目安か。

A:東電次第というのが現状だ。しかし、東電側が公の発表をしている手前、急に時効を主張するというのは考えづらい。ただし、時間が経てば証拠も集めづらくなるので申立ては早目にしてほしい。

また、時効の考え方だが、時効によって利益を受ける側、つまり東電側はあらかじめ利益を放棄することはできないと法律では定めてある。「一律に賠償をお断りすることは考えてない」と東電はアナウンスしたが、未来永劫、時効を主張しないということは法律的には無効になる。極端な例だが、50年後に子孫が権利を受け継いで賠償請求した場合、東電側には資料も残っておらず、関係者も不在で時効を主張するというのは考えられないわけではない。ただし、ここ数年で時効を理由に賠償に応じないというのは考えづらい。