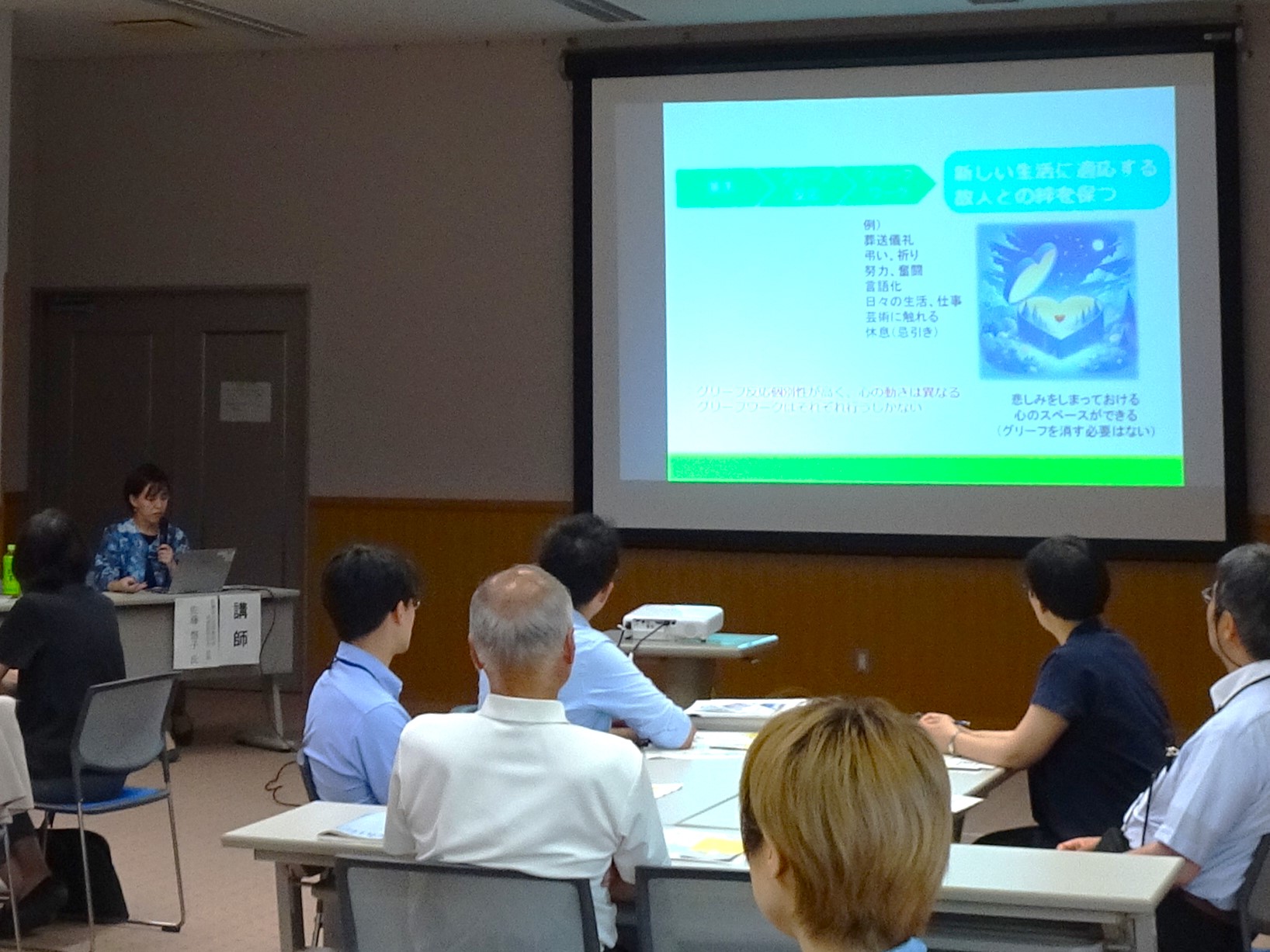

平成27年11月25日 山形市男女共同参画センターを会場に 第50回 「支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。

【参加団体】

<民間団体>

・カウンセリング 1団体

・調査 1団体

・中間支援センター 2団体

・子ども支援 1団体

<公的団体>

・山形市総務部防災対策課

・山形市社会福祉協議会

・山形県 復興・避難者支援室

・山形県社会福祉協議会

<個人> 1名

<報道> 1社

参加者数:18名(9団体)

<支援活動に関する情報提供>

■「岡山県内の避難者支援の取組みについて」

・岡山県には約1,000名の方が避難者登録をしており、2/3は関東、1/3が福島県からの避難者。

・岡山県では支援者と避難者が一緒になって活動しているのが特徴の一つ。

・長期休みを利用した親子保養合宿には延べ500名が参加した。

・活動としては、交流会の開催や県産野菜の宅配、シェアハウスの運営、MLによる情報発信など。

・今年9月からは支援者と避難者がペアになり避難者宅への訪問活動も行っている。

・岡山県内の支援10団体が連携し、昨年6月に「ほっとおかやま」を開設した。避難生活や移住・定住に関する相談窓口として機能している。

・年に1回は東北に来て情報交換をしている。

・当初、県としての移住支援メニューは少なかったが、若い人の移住が増え始め、税収が見込めることから県も一緒に活動するようになった。県知事も積極的に移住のキャンペーンを行っている。

・東京で年3回、県と避難者支援団体が一緒に移住相談会を開催している。100名程が相談に来る。

・岡山市では県より早く独自の相談会を開いており、「移住・定住支援室」を立ち上げ、移住体験ツアーなども開催している。

・岡山県は天災が少なく、食べ物がおいしい、晴れも多く、関東・関西からのアクセスも良い。関東圏から移住したい理由は、線量の心配、直下型地震の恐れ、富士山の噴火等を懸念して、という人が多く、いまだ避難者が増えている。

■対話のワーク

・2人1組になり、震災を通して学んだことや、気づきなどのテーマを題材に、対話を行った。

・参加者からは、お互いの経験を共有することで振り返りの良い機会となった、などの感想が聞かれた。

■図書の紹介

(1)「未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう―震災後日本の「コミュニティ再生」への挑戦」 ボブ スティルガー

(2)「アクティブ・ホープ」 ジョアンナ・メイシー、クリス・ジョンストン

■情報提供

・鳥取県に避難していたスタッフが中心となり、福島で県外野菜が買える場所や放射能の不安を話せる場などを紹介した冊子を発行した。福島県から全避難者世帯に送付される。年1回更新する予定だ。

・最近、人材派遣事業の要望が増えてきた。先日、山形市で高校受験を控えている母親向けに、偏差値等の話をしてもらった。他、福島に戻った人や保養活動をしている人に来てほしいという要望もあった。派遣の要望があったら教えてほしい。

・甲状腺と白血病の悩みが以前より増加しているようだ。きっかけは病気だが、家族問題として相談がくる。二次被害が起きないよう対応している。

・1件あたりの伴走支援が長くなってきている。元気になって次の人生を歩み始めた方が何人かいて、活動の励みになっている。

・5年目の区切りで、避難者ネットワークでこれからの支援について話合った。支援者の在り方をきちんと考えなくてはいけない時期ではないか。

・10月30日に県避難者支援ネットワークの会員が集まり意見交換をした。「定住」「帰還」「どちらでもない人」それぞれに合わせた支援の在り方をもう一度整理する時期ではないか、という意見が多かった。

・H25年度より続けている避難世帯への全戸訪問を、今年も市町村を窓口にお願いしている。

・既にある県の移住支援(中古住宅のリフォーム補助・県産木材を使った際の補助・市町村の空き家バンク・移住体験ツアー等)の情報を、避難者全員に届けたいと考えている。

・11月21日~23日に福島県で「全国ボランティアフェスティバル」が行われた。2,000人程参加した。

・11月10日にボランティアセンター運営研修会を行った。来年度以降も継続したい。

・お茶会で、毎回看護師さんに来てもらっている。血圧を測りながら個々に落ち着いて話ができる場になっていると感じている。

・全戸訪問を行った。お米を持って行くことで、訪問しやすいと感じる。訪問している中で、借り上げ終了後の支援についての不安が聞かれた。

・置賜総合支庁で、311の復興祈念事業について第1回目の会議をした。

・岡山県に避難していたが、食べ物や空気、人の距離感が良かった。岡山も空き家が多いが、家の中が片付いていない状態の家が多い。山形でもこういう所が解決すれば、定住支援が広がるのではないかと思う。

以上