å¹³æ29å¹´1æ27æ¥ï¼æ°´ï¼ã山形å¸ç·å¥³å

±ååç»ã»ã³ã¿ã¼ãä¼å ´ã«ã第63å ãæ¯æ´è

ã®ã¤ã©ãããéå¬ãã¾ããã話é¡ã¨ãªã£ãæ¦è¦ãåºãçæ§ã«ãä¼ããã¾ãã

ãåå é ãã¾ããçæ§ããããã¨ããããã¾ããã

ï¼åå è

ï¼

移åä¸æ å£ä½ã1å£ä½

ã«ã¦ã³ã»ãªã³ã°ã2å£ä½

ä¸éæ¯æ´ã1å£ä½

æ

å ±æ¯æ´ã1å£ä½

ã³ãã¥ããã£æ¯æ´ãï¼å£ä½

ä¿é¤æ¯æ´ã1å£ä½

山形ç 復èã»é¿é£è

æ¯æ´å®¤

山形å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼

åé½å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼

å¯æ²³æ±å¸ç¤¾ä¼ç¦ç¥åè°ä¼

å±±å½¢å¸ ç·åé¨ é²ç½å¯¾ç課

山形å¸é¿é£è

交æµæ¯æ´ã»ã³ã¿ã¼

åå è æ°ï¼19åï¼15å£ä½ï¼ãå ±é1åï¼1å£ä½ï¼ããã¹ã¿ããï¼3åããè¨23å

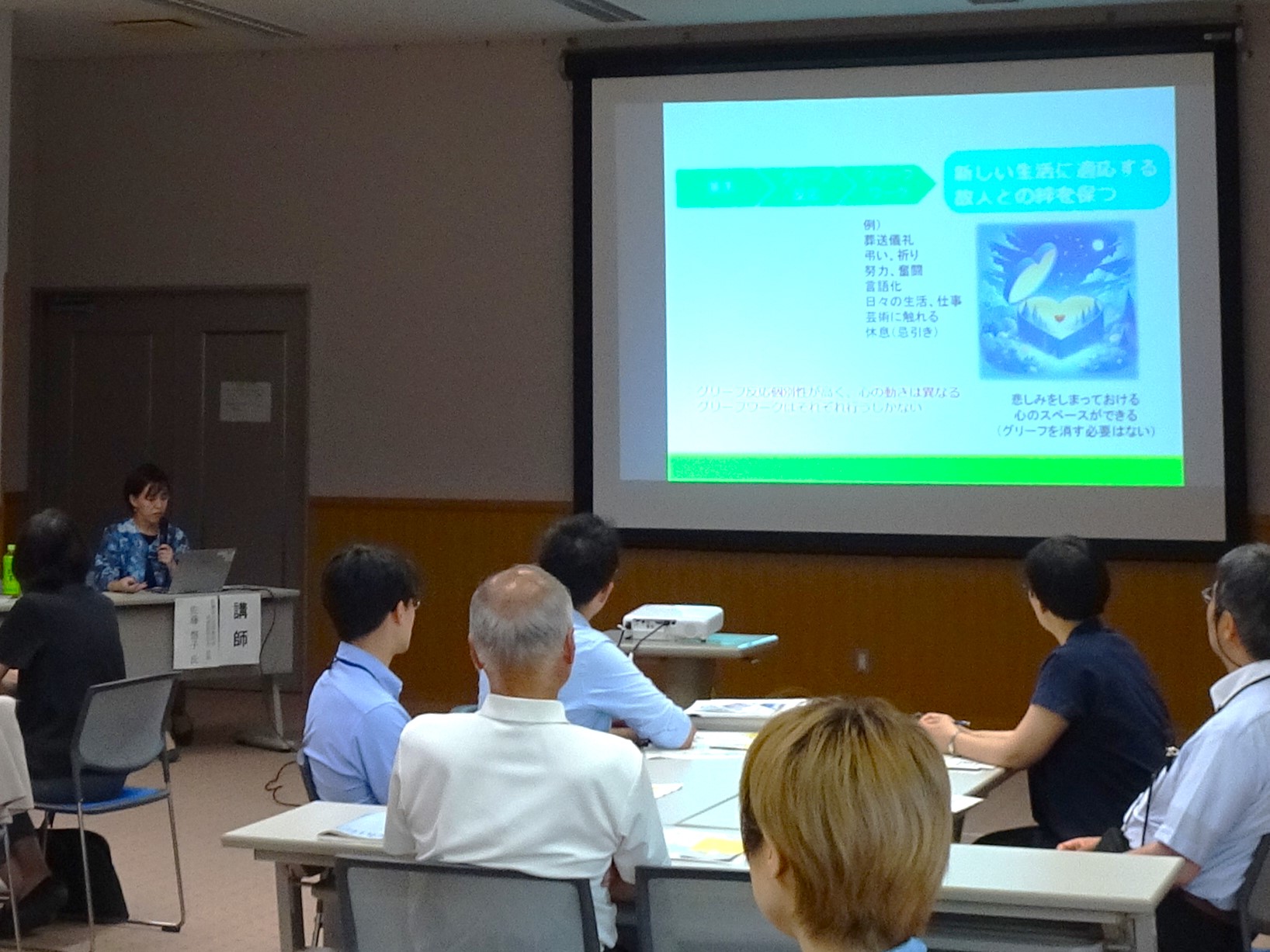

â 第1é¨ãæ

å ±æä¾ããâãããâã«ã¤ãã¦ã®åå¼·ä¼ï½åå ã¨è¦ãã¦ãããã対å¦æ³ï½ã

ãæä¾è

ï¼NPOæ³äººã¹ããããããï¼ããã

ã»ç¦å³¶çã«ä½ãã§ããå½æããããã«ããä¸ç»æ ¡ã«ãªããããªã¼ã¹ã¯ã¼ã«ã«éãè²ã£ãã

ã»å¤§æ´¥å¸ã¯ããã対çã«äºç®2ååããããå¦æ ¡å

ã®ã³ãã¥ãã±ã¼ã·ã§ã³ãããããå°ã£ãæã®ãµãã¼ãã«åãããã¦ããã

ã»ãã¹ãããããããããã®ã¡ã³ãã¼ã«ã¯ãè¥æã®è©è«å®¶ããèªæ®ºå¯¾çã®å°é家ããã£ã¤ã«ãã©ã¤ã³ã®ä»£è¡¨ã»ãããçµé¨è

ã»å¼è·å£«ããããæ±äº¬ã®ä¸å¦æ ¡ã§ãããäºé²ã®ææ¥ãç ä¿®ããæ

å ±ãçºä¿¡ãã¦ããããã¹ãããããããããã®ãµã¤ãã§ã¯ä¸å¦çã§ãè¦ãããããã«é

æ

®ãã¦ããã

ã»åéã親ãå

çã«ç¸è«ã§ããªãåã¯ãã£ã¤ã«ãã©ã¤ã³ã«é»è©±ãããã°ãããæ³åçã§ããåã©ã人権110çªããåä»ãã¦ããã詳細ãªãªã³ã¯ãHPã«æ²è¼ãã¦ããã

ã»ãå½ã®çå¾æ帳ããã¸ã§ã¯ããã§çå¾æ帳ã«ç¹ããå

ãæ²è¼ãã¦ãããä¹å·ã§ã¯ã5æ ¡ã§æ¡ç¨ãæ±äº¬é½ã§ãæ¥ããæ¡ç¨ãã¤ãªããæ段ãå¢ããã¦ããããã

ã»ä¿è·è

ãå¦æ ¡ã¯ããããããç¸è«ããªãããã¨è¨´ãããã¨ã大äºãããããã¿ã¤ãããç¸è«ããã

â¡ãã¾ããã

ã»ãã¬ããæ°èãªã©ã§å ±éããã¦ãããããå¢æ¸ã®ä»¶æ°ã¯ãèªç¥ä»¶æ°ã§ãããå®æ

件æ°ã¯ããããªãã

ã»85å¹´ã«ãããã®çµ±è¨ãã¹ã¿ã¼ãããã®ã¯ãç岡ã§ãããã«ããèªæ®ºããã£ãçºãã¹ã¿ã¼ãæã¯é¢å¿ãé«ãã£ãããé¢å¿ã®èãã¨å

±ã«ä»¶æ°ãä¸ãã£ã¦ãã£ãã

ã»å¤§ããªå ±éãããã¨ããã®å¾ã¯å®æ

ãæ¹ãã¦èª¿æ»ãããã¾ã件æ°ã¯ä¸ãã£ããå ±éã§ã®æ°åã¯å®æ

ã§ã¯ãªãå

çãå ±åããæ°åã§ãå

çã®æ欲ãæ°æã¡ã®è¡¨ãã§ããã

ã»ãå½ç«æè²æ¿çç 究æãã¯å

¨å½ã§ãããã®çµ±è¨ãã¨ã£ã¦ããã

ã»2004å¹´ãã2015å¹´ã¾ã§ã®çµ±è¨ãã¿ãã¨ããããã®è¢«å®³ã¯6å¹´çã¾ã§30ï¼

ãå«ããããåãã¦ãããç¾å¨ããããããã®ã¯8ï½9ï¼

ã§ã女åã®ã°ã«ã¼ãã§ã¯é°å£ã»ä»²éã¯ãããå¤ãã

ã»ãããã¯å¸¸ã«ããã®ã§ã常ã«å¯¾å¦ããã®ã大äºã§ããã

ã»ããã£ã¤ã«ãã©ã¤ã³ãã«ã¯å¹´é20ä¸ä»¶ã®ç¸è«ãããããããã®ç¸è«ä»¶æ°ã¯å¤ãã

ã»å®éã®ããã件æ°ã«æ¥ãªå¢æ¸ã¯ãªããå ±éãããã¨çãä¸ãããããããèªæ®ºã¯ç¶ãã¦ããã

ã»æ»è³çã®å¤§æ´¥å¸ã§èªæ®ºããã£ã2013å¹´ããããé²æ¢å¯¾çæ¨é²æ³ããã§ããã

â¡ããããé²æ¢æ³ãã®ãããã®å®ç¾©

ã»å

ç«¥ãªã©ã¯ããããè¡ã£ã¦ã¯ãªããªãã

ã»ãããã¨ã¯å

ç«¥ãªã©ã«å¯¾ãã¦ãä¸å®ã®äººéé¢ä¿ã«ãããä»ã®å

ç«¥ãªã©ãè¡ãå¿ççåã¯ç©ççãªå½±é¿ãä¸ããè¡çºã§ãã£ã¦ãå½è©²è¡çºã®å¯¾è±¡ã¨ãªã£ãå

ç«¥çãå¿èº«ã®è¦çãæãã¦ãããã®ãããã

ã»ç¾å ´ã¯å¤§å¤ã«ãªãããæ³å¾ã«å¾ã£ã¦å¯¾å¦ããªãã¦ã¯ãªããªããªã£ããä»ã¾ã§ã®ãããã対å¦ããã¦ããªãã£ãçºãä»å¾ã¯ãã£ããã¨åãçµãã§ã»ããã¨ãããã¡ãã»ã¼ã¸ãè¾¼ãããã¦ããã

â¡ãããã®ã4層æ§é ã

ã»ãããã«ã¯4層æ§é ããããæåã®2層ã¯ãããã®è¢«å®³è

ã¨å 害è

ããããã¦ããããã¯ãããã¦ã人ã¨ä½ãããªãå観è

ã®2層ã«åããã¦ããã

ã»ãããã«å調ãã¦ãã¾ã観è¡ã¯ãæ´ã«ããããå éããããå¤å´ã®å観è

ãä¸çªå¤ãããã ã¿ã¦ããã ãã§å«ãªæ°æã¡ã«ãªããè¦ãªãããã«ãã¦è·é¢æãä¿ã£ã¦ãããããã®ä¸ã§ã1人ã§ç«ã¡åããã°èªåã被害è

ã«ãªããããããä½ãè¨ããªãã¨ããããããå¼·åãã¦ãã¾ããçµå±è¦ã¦ãããªãå æ

ãã¦ãã¾ããã¨ã«ãªããå観è

ãã©ãããã®ããå¨ãã®å¤§äººãã©ãããã®ããéè¦ã«ãªã£ã¦ããã

ã»å¤å´ããè¦ã¦ãã人ã3ï½4人å

çã«ç¸è«ããã®ãè¯ãã

ã»ã©ã¤ã³ã§ãããããã¦ãã人ãå©ããç°å¢ä½ããããããã®ç©ºæ°ãå¤ãã人ã«ãªãã

ã»ããããè¦ããèããæã«æ¥è¨ãæ¸ãã¨ããã£ãããã証æ ã«ãªãããªã©ãåã©ãéã«ä¼ããã

â¡ãããã¯ç°å¢ã«ãã£ã¦è²ã¦ãããã

ã»ããããã¨ã¹ã«ã¬ã¼ãããã®ã«ã¯çç±ããããã¹ãã¬ã¹ãããäºããããã«ãªãã

ã»å¦æ ¡ã»å®¶åºã»å人ã»éç½ã¹ãã¬ã¹ããããããããå´ã«ã¹ãã¬ã¹ãããããããªã空éãã§ããããããããããå§ã¾ãã

ã»ã¢ã¡ãªã«ã«ã¯ããããæ²æ»

æ³ãããããã¤ã®ãªã¹ããããã«ç©æ¥µçã«åãçµãã§ãããå¤å½ã¯ããããªã©ã®æ´åç³»ãå¤ãããæ¥æ¬ã¯ç¡è¦ã»é°å£ãå¤ããã³ãã¥ãã±ã¼ã·ã§ã³ããæä½ããããããå¤ãã

ã»ç·åãã女åãå¤ãã空æ°ããããå¿ççã«è¿½ãã¤ããã

ã»ã¹ãã¬ã¹ãå éããå ´åãé»èªãæ¾ç½®ã§æ¡å¤§ããã

ã»ãã©ããªã³ã°ãã¯ââèã¨åãã§ã¬ããã«ãè²¼ããã¿ã¼ã²ãããä½ã£ã¦ãã¾ãã

ã»ããã¦ã³ãã£ã³ã°ãã¯æ°å¦æã«å¤ãé¢ä¿æ§ãããããªãã®ã§ãåå¿ãã¿ã¦ä¸ä¸é¢ä¿ã確èªããæ¯é

çãªæ»æãããã

ã»ãã¹ã¯ã¼ã«ã«ã¼ã¹ããã¯ãã§ã«äººæ°ã®é«ãåã¯ãã«ã¼ã¹ããã®æä¸ä½ã«ãªãããä¸ä¸ãåºå®åããã®ã§ä¸ã®å±¤ããããããã¦ãã¾ãããã®è¨èãææ¡ãã¦ããã®ã大äºã§ããã

â¡ã¯ã©ã¹ç°å¢ã¯ããããã®é »åº¦ã«é¢ä¿ãã¦ãã調æ»çµæãããã

ã»ä½ç½°ãå¤ãã»æå°ãå³ããã»é£å¸¯è²¬ä»»ãªã©ããããããå¢ããåå ã«ãªã£ã¦ããã

ã»å

çã話ãããèãã°ãããã¯å°ãªããªãã®ã§ãå

çã®å¯¾å¿ã大ããé¢ä¿ãã¦ããã

â¡ä¸æ©å«ãªæ室ããæ©å«ãªæ室ã«ã§ããã°ããã

ã»ã¿ããªã§èãã¦æ¹åç®æãåºãã¦ã¿ãã

â¡åã©ãã¨å¯ãããã«ã¯ã©ããããããã®ãã

ã»ã³ããã®æ°´ï¼=è¾ãæ°æã¡ï¼ãèªåã®æ°æã¡ã®è¨±å®¹éãæ°´ã¯ä¸æ»´ãã¤ãè¦ããã»ä¸å®ãªã©ã§å¢ãã¦ãããå°ãªãä¿ã£ã¦ãã人ã¯ã¢ã¯ãã£ãã«è¡åã§ãããããããåãã§ããããªãã®è¾ãæ°æã¡ã¯ä¸æ°ã«æ³¨ãããã®ã§ã¯ãªããä¸æ»´ä¸æ»´ãç©ã¿éããããæå¾ã®ä¸æ»´ã¯ä½æ°ãªãè¨åã§ã溢ãã¦ãã¾ããèªæ®ºãã¦ãã¾ãåããã¦ãéºæã¯ä½ã§ããã ãã®äºã§æ»ãã§ãã¾ãã®ãç解ã§ããªããã表é¢ããã£ã±ããªãæå¾ã®ä¸æ»´ã§æº¢ãã¦ãã¾ãã

â¡çµè«

ã»èªå°ææ

ãã§ãã¦ããã¨èªå·±è¯å®æãåºãããåã©ããã¡ã®èªå·±è¯å®æãé«ãã¦ãããªãã¦ã¯ãªããªãããèªå·±å¦å®æã«ãåãåããªãã¦ã¯ãªããªãã

ã»ãããã«ãã£ãã®ã¯ãèªåãæªãã¨æãè¾¼ãã§ãã¾ãã®ã§ã話ããããèãã¦æ¢ãã

ã»èº«è¿ãªäººã«è¨ããªãåã©ããå¤ãã®ã§ãç¸è«å

ãç´¹ä»ããã第3è

ã®åå¨ãéè¦ã«ãªã£ã¦ããããããã»é»è©±ã»è¶£å³ãªã©ã®è©±ãå

±æãå

æ°ã«ãªã£ã人ãããã誰ã¨ã話ããªã人ã¯ãããã«è©±ãã°çããããèªåã楽ã«ãªããªãã°ä½ã§ãããã ã¨ä¼ãã¦ãããã

ã»ã¹ãã¬ã¹ã解æ¶ã§ãããªããä½ãããªããã¨ãèªããããªã«ããçãã¦ããäºã大åãªã®ã§ããããã«ãã¦ããã£ãããã¨å£°ãããã¦ãããã

ã»èªåã¯ããããã«ãã£ã¦ããæã¯è¦ããã£ãããä½ã§èªåããããããã¦ãããããããªãã£ããã親ã«è©±ãããã

ã»è¦ªã¯ããããç¥ã£ãæãããè¿ãã¨æãã ãããåãæªãã®ã§ã¯ãªãããããã°ãå¼·ããªãã¨ããè¨ãããã

ã»èº«ã®å®å

¨ã確ä¿ããããã«ãå¦æ ¡ã«è¡ããªãã¨ããé¸æè¢ãæã¤è¦ªãããã大人ã¯ãã ãéããªãããã¨è¨ãã ãã§ãéãå ´ã¯ç¢ºä¿ã§ãã¦ããªããéãããªããã£ããã¨å ´æã確ä¿ãã¦ããä¼ããªãã¨ãéã«è¿½ãè¾¼ãã§ãã¾ãã

ã»å¿ã®ãµã¤ã³ã ãã§ã¯ãªãè¨èã§ãæ¢ããåã©ãã®æ°æã¡ãããèãã¦å°éãã¦ããããã¨ã大äºã

ã»æã¯ããããã«ããåãã»ããããã¦ããåããåããã¦ãããä»ã¯ã¡ããã9å¹´éã§9å²ãããã被害ã»å 害ã«é¢ãã£ã¦ãããä»ã®ãããã®ç¹å¾´ã¯ã¿ã¼ã²ããã代ãããããå¦ç½°ãããã¨ã9å²ãå 害è

ã«ãªã£ã¦ãã¾ãã

ã»ããããã«ããåãã»ããããã¦ããåãã®æãã¯ãå

±éãã¦ããé¨åãããã

ã»ãã¨ãã¨éç½ã®å·®å¥ãããã®ã§ãéç½ã®ãããã¯åãã¦èããªãã¦ã¯ãªããªãã

質çå¿ç

ï¼±ããã£ã¤ã«ãã©ã¤ã³ãã»ãããã人権110çªãã¯åã©ããã¡ã«æµ¸éãã¦ããã®ãã

Aããã£ã¤ã«ãã©ã¤ã³ãã¯ååºãµã¤ãºã®ã«ã¼ãã§ãåã©ãéã«é

å¸ãã¦ãããæé¨ç§å¦çã§ãã«ã¼ãã§é

å¸ããã¹ã¿ã¼ã§ãåç¥ãã¦ãããã«ã¼ããæã£ã¦ããã®ãåéã«ããã£ã¦ãã¾ãã¨ãã¾ããããã«ãã£ã¦ãã¾ãã®ã§ãé

æ

®ãå¿

è¦ã ã

ï¼±ããã£ã¤ã«ãã©ã¤ã³ãã¯è¦ªãå©ç¨ã§ãããã

Aããã£ã¤ã«ãã©ã¤ã³ãã¯18æ³ã¾ã§ç¸è«ã§ãããæé¨ç§å¦çã»æ³åçã®çªå£ã¯è¦ªãå©ç¨ãã§ãããæé¨ç§å¦çã®ãã¤ã¤ã«ã¯ãå°åã®èº«è¿ãªæ©é¢ã«ã¤ãªããã

â 第2é¨ãæ´»åå ±åãç¾ç¶ã課é¡ã®å

±æ

ï¼æ´»åå ±åï¼

ã»ãæ±åå´éå©æéãã®è´åå¼ã«åå ããã

ã»ã山形å¸å¶ä½å®

åéãã«è¢«ç½è

æ¯æ´æ³ã®é©ç¨ããã12æã®æ«ã«åéãããã2件ç³è¾¼ãããã1件ãæ½é¸ã§å

¥å±

ããã

ã»1æã«ãè¶ä¼ã§åçµãããã3ã»11ã«ã7åå¿ã§ç¦å³¶çã®ä¼éå¸ã«å¥ç´ãããä»å¹´åº¦æå¾ã®ã¤ãã³ãã¯ããã©ã¯ã¼ãªã¼ã¹ä½ããã

ã»ä¼éå¸ã§5æ ¡éæ ¡ã«ãªãæ¢å·å°å¦æ ¡ã«çµ±åãããäºã«ãªã£ããåã©ãéã好ããªå ´æãéå¦è·¯ã§æ ç»ãæ®å½±ããä½åãä½ã£ãã

ã»åã©ãå¿ã®é²ç½æ¨èªã大åãªã®ã¯æããããã¿ããªãå¿ã®é²ç½å£«ãã®ããã°ã©ã ãä½æãã¦ãããç½å®³ãããã¨è»¢æ ¡ãã¦ã¹ãã¬ã¹ããã¾ããåã©ãéããäºãã«å©ãåãäºã§ãããããå°ãªããªãã

ã»ãããããã¤ã¬ãããã¼ãã¼æåã§è¨ªåãã¦ããã

ã»æ¯åé¿é£è

ã®ãé§è»å ´ã®é¤éªã®æä¼ãããã¦ããã

ã»29æ¥(æ¥) å°å

農家ã®ååã§ããææ©ç§ä¼å³åä½ãããéå¬ãããéªã®ãããä»åã®åå ã¯å°ãªãã

ã»ç³å·»ã®ä»®è¨ä½å®

ã§éç½å¦ç¿ãéå¬ãã40人ã»ã©ãåå ãããåã©ãå士ã§ã温ããè¿ããäºã大åã§ããã

ï¼ç¾ç¶ã»èª²é¡ï¼

ã»é¿é£è

交æµæ¯æ´ã»ã³ã¿ã¼ã§ã¯ã家è³è£å©ã®æ¸ãæ¹ã®åãåãããå¤ããªã£ãã

ã»æ¥ã«5ã6ä¸å¸¯ãéå»ããäºå®ã

ã»åå

¥è¦ä»¶ã®ç¢ºèªã§è©²å½ããªãã£ã人ããä»ã«è£å©ã¯ãªããåãåããããã¦ãããã©ã¤ããã©ã³ã®æ·±ãé¨åã¾ã§ã®ç¸è«ãåºã¦ãã¦ããã

ã»é¿é£è

ç¶æ³ã¯2,915åã§å

æãã37åæ¸ã

ã»ã山形çè·å¡å

¬èãã¯ç±³æ²¢å¸ã¨å±±å½¢å¸ã§13件ã®ç³è¾¼ããããå¦æ ¡ããããã®åé¡ããããããã«å

¥å±

ã§ããä¸å¸¯ã°ããã§ã¯ãªãã

ã»èªä¸»é¿é£ã®ä½å®

æ¯æ´ãçµãããã山形çã«æ®ã人ã¯å¤ãããã ã

ã»2011å¹´ãããããã¨å

ç«¥èå¾

ã®ç¸è«ãåãã¦ãããå

ç«¥èå¾

ã¯ä»å

¥ãããããããããã¯å¦æ ¡ã«å ±åãããä»å

¥ã§ããªãã

ã»è¬ç©ä¾åçå復æ½è¨ã§ã¯ã»ã¨ãã©ã®äººããããã»å¼ãããããäººæ ¼é害ãããã大人å士ã®ããããèµ·ãã¦ãã¦ãæ´åããµããç·æ§ã®å¿ã®å·ã®ããã¼ã¸ã¡ã³ãã大åã§ããã

ã»æè¿ã«ãªã£ã¦ä»å¾ã決ãã人ãå¢ããã

ã»åã©ãã®é²å¦ã»å°±è·ãªã©ã§å±±å½¢ã«æ®ã人ã¯å¤ãã

ã»æ2åã¡ã³ã¿ã«ã±ã¢ããã¦ããã山形çæ°ã¯ã好æããã£ã¦è¨èãããã¦ãããç¦å³¶çæ°ã¯çããããªã人ãå¤ããæè¿ã§ã¯ãã£ã¨ãã¦ããã¦ã»ãã人ãå¢ããã横æµã»æ°æ½ã®ãããåé¡ãåºã¦ãããæ´ã«è©±ãèãããã«ãªã£ãã

ã»ãéã«é¢ãã話ã¯ç¦å³¶çå

ã§ãèµ·ãã¦ããã

ã»ç¦å³¶çæ°ã»å±±å½¢çæ°ãªã©ãã¾ãå°åãæ°ã«ããã«è¦å®ã£ã¦ããã°è¯ãã

ã»é¿é£ãã¦ããåã©ãéãã©ããã£ããæããè¿ããã®ããä»å¾ã®åé¡ã§ããã

ã»åã©ããã¡ã®å¤æãªææã«é¿é£ããã®ã§ã帰éå¾ã®æ¯æ´ã¯å¤§åã§ããã

ã»çµæ¸çã«ç¶ç¶ã§ããªãã®ã§ãç©ä»¶ãæ¢ãã¦ããä¸å¸¯ãããã

ã»ååãããã®äººã¯ä»å¾æ±ºã¾ã£ã¦ããã

ã»ã森ã®ä¼æ¥ãåéã®ã¿ã§5å¹´éç¶ãããä»å¾ãç¶ãã¦ãããä»å¹´ã¯å¤ä¼ã¿ã¾ã§ã«5åã¤ãã³ããéå¬ã§ããããç§ã¾ã§ã®éå¬ã¯ã¾ã ç®éããã£ã¦ããªããã¹ã¿ããã¯å

å®ã大å¦çãå¢ããã

ã»ã森ã®ä¼æ¥ãã®åå è

ã¯ç¦å³¶ã«ä½ãã§ãã人ãä¸å¿ã ã£ãããä»å¹´ã¯å±±å½¢çã«é¿é£ãã¦ãã人ãå¢ãããåå å¸æãå¤ããæãæãããã

ã»æ©ãã«æ¥å¹´åº¦ã®æç¶ããããããã«å§ãã¦ããã

ã»æ½è¨ã¯ä»å¾2å¹´éã¯éå¶ãã¦ããããããè¦éããã¾ã ã¤ãã¦ããªããå§è¨ãããã¦ããä¼éå¸ã®æ¯æ´ã¯ä»å¹´åº¦ã§æã¡åãã«ãªãã

ã»å¸°éå¾ã®å±

å ´æããªãæ©ãã§ãã人ãå¤ãã

ã»é¿é£ãã人ã»ãã¦ããªã人ã®ã®ã£ããããããæ°æã¡ãç解ãã¦ããããã山形çå

ã§ã®ã¤ãã³ãã確èªãã¦ãã帰éè

ããããä»å¾ãã交æµä¼ãä¸å®æã®äºç®ãã»ããã

ã»é¡å±±å¸ã§ã¯ä¸ç¥¥äºãèµ·ãããNPOãããçºã«ãç¸è«çªå£ãäºç®å·è¡å¾ã«æã¡åãã«ããã

ã»çå¤ã«é¿é£ãã人æ°ã¨åããããã®äººæ°ããç¦å³¶çå

ã«é¿é£ãã¦ãããèªä¸»é¿é£è

ãç¦å³¶çå

ã§ç¶ç¶å±

ä½ãã人ã«ã¯ãç¡åã§æä¾ãã¦ãããããä¼éå¸ã§ã¯ä½å®

ã®ç©ºãããªãã¦å°ã£ã¦ãããä¼éå¸ã¯äººå£ãæ¸ã£ã¦ãããä¸å¸¯ã¯å¢ãã¦ããã

ã»å¤§çã»åèçºã¸ã®å½ããã®äº¤ä»éã¯40å¹´ã§ãéç½åã«ã¾ããªãåããããªææã ã£ãããç¦å³¶ç¬¬3åçºã®èªè´æ´»åããã£ãã

ï¼åç¥ï¼

ã»2æ21æ¥ã«ãç³è«æ¸ã®æ¸ãæ¹ãããåã©ãã®åé¨ããªã©ä»å¹´åº¦æå¾ã®ç¸è«ä¼ãããã

ã»3æ11æ¥ã«ãã£ã³ãã«ãã¤ããã»ã¬ã¢ãã¼ããããæ¥èµ¤ã«ãããµãã¾ããå±ç¤ºãããã

ã»åç¸é¦¬å¸ã®ãç涯å¦ç¿ã»ã³ã¿ã¼ãã§ãã±ã¢ã³ã®ä¸æ ä¼ããããä¼æ´¥è¥æ¾å¸ã®çç«åç©é¤¨ã§ãä¸æ ä¼ã®äºå®ã3æã¯å±±å½¢å¸ã®æ»å±±å

¬æ°é¤¨ã§ã大谷ããã¨ä¸ç·ã«ä¸æ ä¼ã¨ã«ãã§ãéå¬ããã